小川誠さんの稲の「多年草化」理論とは?

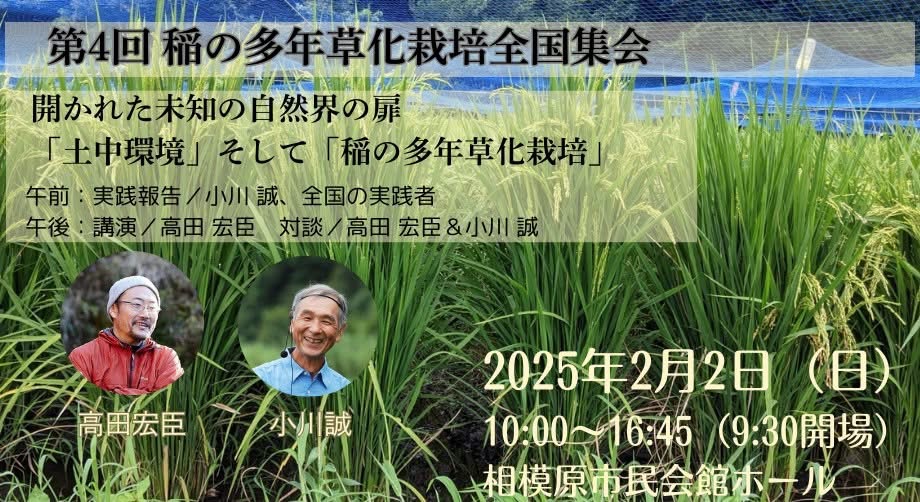

先日、稲の多年草化栽培について提唱する小川誠さんの稲の多年草化栽培全国集会が開催されました。参加予定だったのですが、急遽行けなくなってしまいました。でも、ご縁で友人のご主人が小川誠さんの下で稲の多年草化栽培について学んでいることを知りました。そこでさらに興味が湧いたため、少し調べてみました。

小川誠さんは、「稲の多年草化(宿根化)」を提唱し、稲を一年草ではなく多年草として育てる方法を研究・実践しています。通常の稲作では、毎年種を蒔いて苗を育て、収穫後に株を刈り取るのが一般的ですが、小川さんの理論では、収穫後も稲の根や株を生かし続けることで、稲を多年草として育てることが可能であり、それによって農業の効率や環境負荷を大きく改善できると主張しています。

🌱 理論のポイント

1. 稲は本来、多年草になりうる

稲はもともと暖かい地域では多年草として育つ性質があります。通常の農法では冬の寒さや管理方法の影響で一年草として扱われますが、適切な条件を整えれば、翌年も成長を続けることが可能になります。

• 稲の野生種には多年草の性質を持つものがあり、実は環境を整えれば同じ株で何年も育て続けられる。

• 一年草として扱われているのは、人間の栽培方法による影響が大きい。

2. 収穫後も株を生かす

通常の稲作では、収穫後に根元から刈り取りますが、多年草化する場合は、根や地上部をある程度残し、冬越しできるようにします。

✅ 労力とコストの削減

- 毎年の田植え作業(苗作り・植え付け)が不要になるため、農作業の負担が軽減される。

- 苗代や肥料のコストを削減できる。

✅ 環境への負荷軽減

- 土を何度も耕さなくて済むため、土壌の構造が安定し、微生物や生態系の活動が活発になる。

- 化学肥料や農薬の使用を減らせる可能性があり、それによって田んぼの生物多様性が豊かになり、持続可能な農業につながる。

✅ 収穫量の安定化

- 毎年の気候変動や苗の生育状況に左右されにくく、安定的に収穫が見込める。

3. 冬越しの工夫

稲が寒さで枯れないように、水を張ったままにする「湛水管理」や、株元を保温する方法を取り入れることで、冬を越させることが可能になります。

4. 春になると再生し、再び収穫可能

冬を越した株は、春になると再び成長を始め、新たな穂をつけることができます。このプロセスを繰り返すことで、毎年種を蒔かなくても稲が育つ仕組みになります。

🍚 実際の成果と課題

• 成功事例もあり、一部の農家では3年以上、同じ株からお米を収穫できている。

• ただし、品種や環境に左右されるため、安定的な実用化にはさらなる研究が必要。

💡 なぜこの理論が注目されているのか?

• 環境負荷の低減:土壌改良、CO2排出削減、持続可能な農業の実現。

• 農家の負担軽減:省力化による労働負担の削減。

• 未来の食糧生産:気候変動による影響を減らし、食糧危機対策の一助となる可能性。

稲の多年草栽培実践方法

1. 初年度の田植えと収穫

• 田植え:初年度は通常の稲作と同様に、苗を植えます。

• 収穫:秋に稲を刈り取りますが、根元から少し上を残して刈ることが重要です。

2. 収穫後の管理

• 冬期湛水(たんすい):収穫後、田んぼに再び水を張り、冬の間も水位を約10センチ程度に保ちます。これにより、稲の株が越冬しやすくなります。

3. 翌年以降の生育

• 発芽:春になると、越冬した株から新しい芽が自然に出てきます。

• 管理:田植えや施肥は基本的に不要で、水管理を中心に行います。

4. 収穫と繰り返し

• 収穫:夏から秋にかけて、成熟した稲を収穫します。

• 繰り返し:このサイクルを繰り返すことで、同じ株から数年間収穫が可能です。

🌱 適した品種

多年草化に適した品種として、以下のものが挙げられます:

• イセヒカリ:生命力が強く、多年草化しやすいとされています。

• さとじまん:適応力が高く、多年草化の実績があります。

これらの品種は、小川さんの圃場でも実際に多年草化の試みが行われています。

課題と対策

⚠ 寒冷地での冬越し対策が必要

寒冷地では越冬が難しい場合があるため、地域の気候に応じた工夫が必要です。

→ 冬でも水を張る「湛水管理」を行うことで、株の凍結を防ぐ。

⚠ 品種による適性の違い

→ 多年草化しやすい品種を選ぶことで、成功率が上がる。(例:自然栽培向きの品種)

⚠ 雑草管理が重要

→ 田植えをしないため、雑草との競争が増える。水管理や草刈りを工夫する。

⚠病害虫対策

→ 多年草化により、特定の病害虫が蓄積する可能性があるため、観察と対策が重要です。

この方法は、環境との調和や労力の軽減を目指す新しい稲作の形として注目されています。興味があれば、関連する研修会や資料を参照して、さらに深く学んでみてください。

まとめ

小川誠さんの「稲の多年草化」理論は、稲が本来持っている多年草としての特性を活かし、田植えをせずに毎年収穫できるようにする方法です。労力やコストを削減しながら、環境にも優しい持続可能な農業を実現する可能性があり、日本の米作りの未来に大きな影響を与える革新的な考え方です。

リコネクトビレッジの村づくりや自然栽培の考え方とも相性が良さそう!だと思いました。

コメント